6月29日に開催されたオープンソースカンファレンス2024北海道(OSC2024 Hokkaido)に参加してきました。

今回は日本MySQLユーザ会(MyNA)としてのブース参加とセミナー1枠、そして OSGeo.JPとしてのブース出展のお手伝い(ほとんど何もしてない)でした。

MySQLユーザ会のほうは緩いユーザ会なので、ブースも「談話コーナーです」という感じで、何か知りたいことがある人がいれば説明するよ、というスタンスでやってきた時期も長かったのですが、最近は少しだけ力を入れて、説明スライドを流したりすることを試みています。展示用の荷物を送って送り返すだけで数千円はかかってしまうので、この展示にその価値があるかどうか、あと何回か試してみたいと思っています。

セミナーのほうは、最近のMySQL界に起こった大きなできごと(バージョン体系の変更と新メジャーバージョンリリース)を中心にMySQLの「いまいま」をお届けしました。朝イチのセミナーで、コロナ後にまだ人が戻っていないこともあって、スカスカとなることを覚悟はしていたのですが、沢山の方に集まっていただけました。お越しくださった皆さんありがとうございました。

OSGeoのほうは、ブースは人にまかせっきりになってしまいましたが、それなりに関心をしてしれくた人は多かったようです。こちらも、とにかく何回かは連続で(または断続でも)出展して「今回もいるね」と言ってもらえるようになってからが勝負なので、私だけでは(かけもちはきついので)対応しきれませんが、誰かブース出展したい人がいれば継続して出してもらいたいものです。

OSGeoのセミナーは狭めの部屋がアサインされていましたが、ほぼ満席の盛況でした。狭い部屋だったからこそ満席感が出て良かったのかなと思う半面、「ジオ系はまだまだこんなもんじゃないぞ」との思いもあり、OSC事務局さんに「あぁ OSGeo.JPね。広い部屋アサインしておかなきゃ」と思ってもらえるまで頑張っていかねば(頑張ってもらわねば)と思ったのでありました。

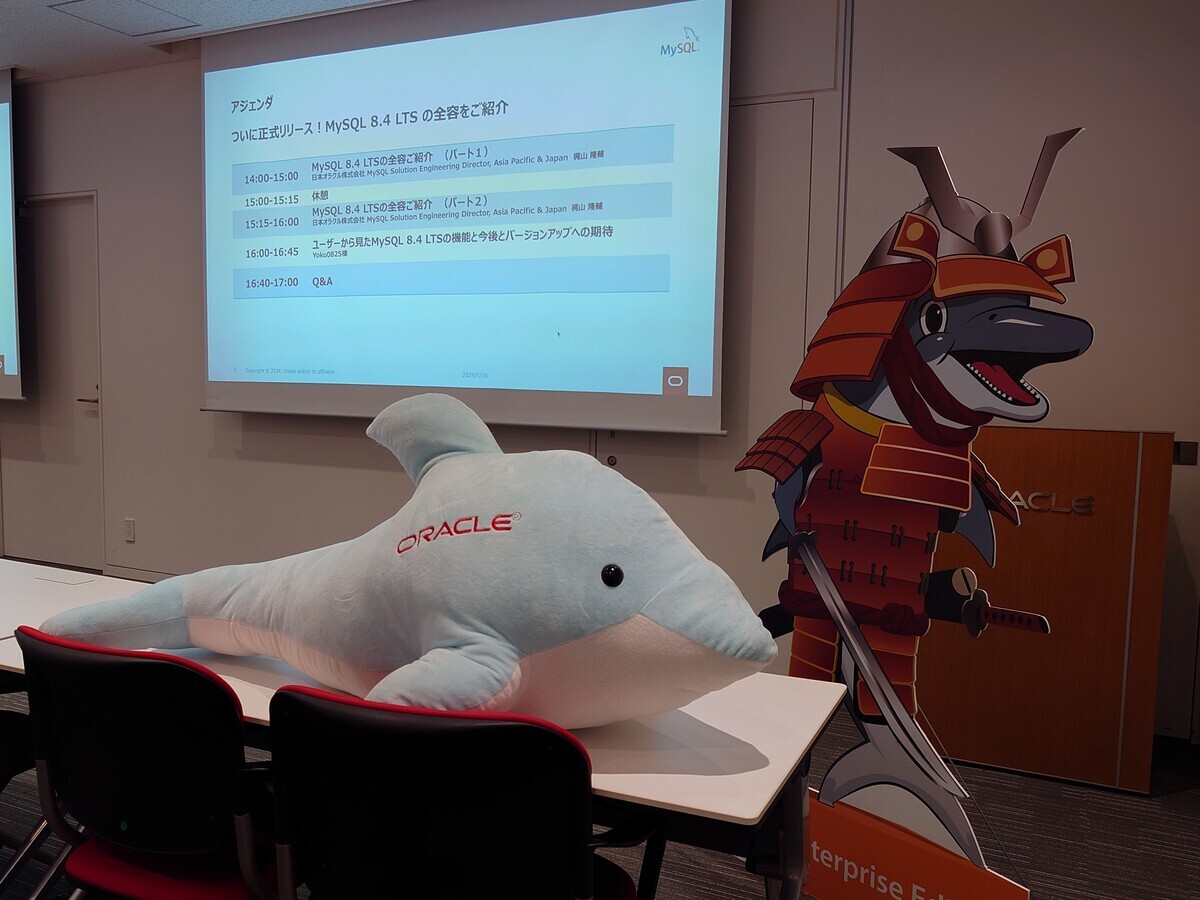

MySQLの発表資料です: